Les États-Unis, durement frappés par le krach de 1929, cherchent une issue. Le 17 juin 1930, ils introduisent une loi qui rehausse les droits de douane sur près de 890 produits, notamment agricoles et industriels.

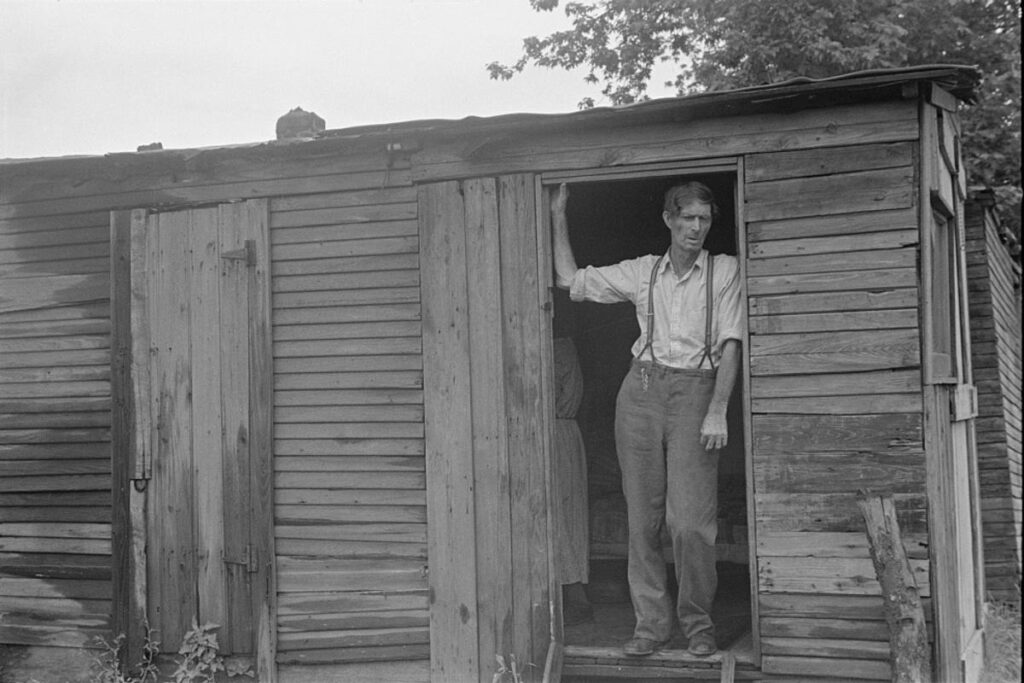

Après la Grande Dépression, nombre d’Américains se réfugient dans les villes, où ils s’entassent dans des camps de fortune. Ici, à Circleville, dans l’Ohio. BEN SHAHN/LIBRARY OF CONGRESS

Les États-Unis, durement sonnés par le krach de 1929, cherchent une issue. La bulle financière a éclaté en octobre, Wall Street s’est effondrée, et les politiques désespèrent. Le 17 juin 1930, ils parient sur une loi portée par le représentant Willis C. Hawley et son collègue, le sénateur Reed Smoot, tous deux républicains. Celle-ci rehausse les droits de douane en moyenne de 22,5 % sur quelque 890 produits, agricoles et industriels.

Si la loi Hawley-Smoot est devenue synonyme de l’un des pires exemples du protectionnisme américain, elle ne fait que traduire la tentation isolationniste qui, depuis longtemps, hante les esprits. « Il faut bien comprendre que la logique protectionniste est présente dès l’origine du pays, avec l’idée de défendre les industries naissantes face à la concurrence de l’ancien colon britannique », note Ali Laïdi, auteur de « Histoire mondiale du prote…